仏壇に最低限必要なものは、ご本尊(仏像や掛け軸など)、お位牌、そして「三具足」の香炉、火立(燭台)、花立の3つです。

ご本尊は、仏壇の中心に置く信仰の対象となる仏像や掛け軸になります。お位牌は、故人の霊を祀るためのもので、戒名や法、没年月日などが記されます。そして、三具足と呼ばれる香炉(線香を焚くための器)と火立て(ローソクを立てるための燭台)、花立て(お花を供えるための器)が仏壇の中に必要なものです。これに加えて、おりん(鐘の小さいもので、音で仏壇を置いてある空間を清める役目があります)や仏飯器(仏さまに食事をお供えする器)、茶湯器(仏さまにお供えするお茶や水の入れ物)を必要に応じて揃えると良いでしょう。

これらの仏具は故人を供養するためのものですが、宗派によって配置や種類が異なる場合がありますので、菩提寺や仏壇店に相談すると良いでしょう。

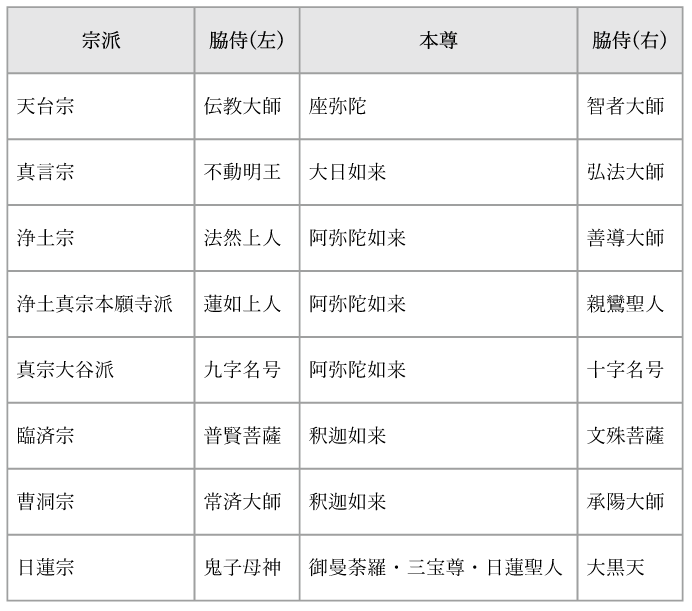

また、宗派により本尊や本尊の両脇に飾る脇侍と呼ばれるものが違いますので以下の表組で記載しておきます。

※日蓮宗の脇侍はお寺・地域により左右の配置が異なることがあります。

※日蓮宗の脇侍はお寺・地域により左右の配置が異なることがあります。

現在のコンパクトな飾り方

現在の都市部では住宅事情もあり、台の上に置くタイプのお仏壇もあります。このタイプの仏壇は空間が狭くなりますのでお飾りも簡略化する傾向となっています。このコンパクト化したミニサイズのお仏壇では仏具を全て飾ることが難しい場合もあり、お位牌と湯のみ、仏器膳(食事をのせる器)、ロウソク立てと線香立てのみの場合もあります。

お仏壇を用意したら

お仏壇が準備できましたら、開眼供養(かいげんくよう)を行いましょう。開眼供養とは、お仏壇やお位牌、お墓を用意したあとにお坊さんにお願いしておこなうもので、魂入れ、仏壇開きなどともいわれます。これは僧侶による読経を経て、物から手を合わせる対象へとなる考え方です。事前に、どこで(自宅・寺院・葬儀会館)、いつ(四十九日などの法要と合わせて、または開眼供養のみ)するのかをお寺と確認し、行いましょう。

お花はどちらに向ける?

仏壇に供えるお花は、花の正面がどちらに向けるのかとよく聞かれますが、お花は私たちの方を向くようにお供えしましょう。仏様は慈悲の心を表していますので、その慈悲の心をいただくという意味があります。また、お花の花粉がお仏壇につかないように注意するためでもあります。

おりん(鈴)は、仏教の儀式や仏壇の前で使われる仏具で、音を鳴らすことで心を清め、仏様への敬意を表す意味があります。鳴らす回数は宗派や状況によって異なりますが、一般的には2回で、1回目は軽く、2回目は少し強めに鳴らす場合が多いようです。

宗派によっては、3回鳴ったり、読経の節目で鳴ったり、特定の回数やタイミングが限られる場合もあります。そこはお寺に聞いておくとよいでしょう。ただ、おりんを鳴らす回数よりも仏さまに対する気持ちを大切にし、心を込めて丁寧に鳴らすことが肝心です。

宗派別の「おりん」を鳴らす回数

・真言宗の鳴らす回数は、2回とされています。1回目は優しく、2回目は少し強めに叩きます。

・曹洞宗の鳴らす回数は、3回鳴らすとしているお寺と、内側を2回鳴らすとしているお寺があります。

・浄土宗の鳴らす回数は、おりんは読経時にのみ鳴らすものとしており、読経をしないお参りの際には鳴らしません。読経のときだけ、お経の本に定められた回数分おりんを鳴らします。

・浄土真宗の鳴らす回数は、勤行(おつとめ)の時にだけおりんを鳴らします。合掌礼拝時には鳴らしません。読経のときだけお経の本に定められた回数分おりんを鳴らします。

線香の火は息を吹きかけて消すのは、消し方として好ましくありません。理由は、人の口は生き物を食べて煩悩を言葉で発するため、仏教では不浄なものとされているからです。また、息を強く吹きかけると線香の灰が飛び散ることもあり、注意しましょう。

正しく線香の火を消す方法

線香の火を正しく消す方法は、線香の点火していない方を持ち、左右に数回振ります。線香を振る際は、周囲に人がいないか注意しながら行いましょう。また、あまり強く降らずに火が消える程度で十分です。ただし、少ない本数であれば簡単に消せますが、束になると振るだけでは全て消えません。反対に線香へ酸素が入ることで、火が強くなってしまう恐れがありますので、その場合は片方の手で線香を持ち、もう片方の手のひらで扇いで風で消すようにしましょう。

お線香の起源

その起源は古く、聖徳太子の時代に淡路島に香木「沈香」が漂着したのがはじまりとされています。以降、仏事や神事に使われるようになりましたが、現在のような棒状の線香の形になったのは江戸時代の初め頃からだといわれています。

お線香とお香の種類

お線香は原料によって「匂い線香」と「杉線香」の2種類に区別されます。「匂い線香」は、椨(たぶ)の木の皮を基材に、各種の香木や香料の調合によって作られたお線香で、現在広くご家庭で使用されているお線香の大部分を占めています。最近は、炭を原料にした煙の少ないものも人気です。「杉線香」は、杉の葉の粉末を原料にして作られた、杉特有の香りのするお線香で、主にお墓参りなどに使われます。

お線香の選び方

お線香は香りで選ぶのが基本ですが、人それぞれの好みがありますので、自分に合ったものを選びましょう。また煙の量で選ぶ人もいますので、お線香を買うお店にどのような特徴があるかを聞いて選ぶと良いでしょう。