今回は、明治・大正・昭和に早稲田・牛込・神楽坂界隈に住んでいた国木田独歩、江戸川乱歩、若山牧水をご紹介いたします。

明治から昭和にかけて活躍した3人の小説家や歌人は早稲田大学への進学をきっかけに、新宿区に移り住むことになり、多くの作品をのこしています。そんな3人をご紹介いたします。彼らの共通点は、とにかく引っ越しが多かったことです。

早稲田・牛込・神楽坂に暮らした文化人

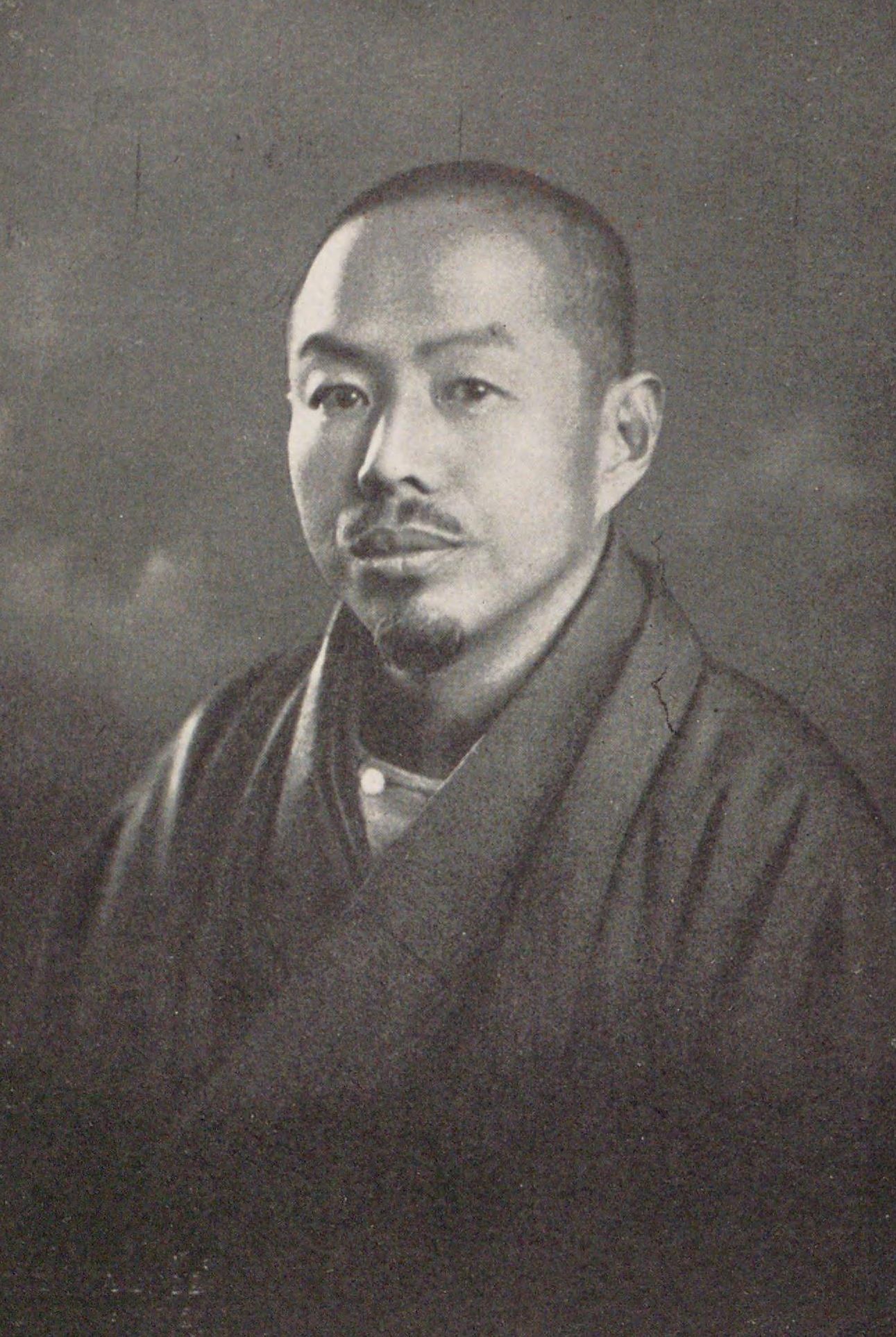

国木田独歩(くにきだ どっぽ)小説家、ジャーナリスト、詩人

本 名:国木田哲夫(幼名:亀吉)1889年改名

生没年:明治4(1871)年7月15日〜明治41(1908)年6月23日

出生地:千葉県銚子生まれ(広島県・山口県育ち)

新宿区内に暮らした時期

明治21(1888)年5月〜明治22(1889)年冬:牛込早稲田町

明治22(1889)年冬〜明治23(1890)年9月:牛込早稲田村223【三上フジ方】

明治23(1890)年9月〜同年冬:牛込【斎宮シゲ方】

明治23(1890)年冬〜明治24(1891)年5月:牛込若松町117【山形方】

明治24(1891)年6月〜明治26(1893)年1月:早稲田鶴巻町223【三上フジ方】

明治27(1894)年9月:牛込南榎町25

明治33(1900)年5月〜明治34(1901)年11月:四谷霞岳町34

明治39(1906)年4月〜同年6月:四谷南伊賀町

明治40(1907)年4月〜明治41(1908)年2月:大久保村大字西大久保133

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

国木田独歩の出生は複雑で学校の成績は優秀ながら、そうとな悪戯っ子だったようです。そのため自らの出生の秘密に悩み、人格形成にも影響したと見られます。

父の専八は戊辰戦争時に討伐軍の船で千葉の銚子沖で避難し、銚子の旅館で養成中に人妻のまんと出会い独歩が生まれます。専八も国元に妻子がいたのですが別れ、明治7(1874)年にまんと独歩を伴い東京の下谷徒士町に家を構えます。その後、父、専八は司法省の役人となり、独歩5歳から16歳まで山口、萩、広島、岩国と中国地方を転任します。

独歩は明治20(1887)年に東京へ上京し、翌年の明治21(1888)年に父親の反対を押し切り東京専門学校(現在の早稲田大学)英語普通科に入学します。この年より新宿区(早稲田近辺)に住むことになります。また、東京専門学校在学中に日本基督教会の指導者・植村正久と出会い、その後、東京専門学校を1891年に中退し洗礼をうけます。植村との出会いで、ワーズワースやツルゲーネフなどを好んで読むようになり、独歩のロマン派的文体はここで育まれたかもしれません。

1891年の5月に一旦山口に帰り1892年ふたたび上京しますが、その後、大分県佐伯で教師として約1年過ごした後に1894年再度上京して国民新聞社に入社して、日清戦争の従軍記者として活躍します。帰国後まもなく最初の結婚相手の信子と知り合いますが、あまりの貧困生活に信子は我慢できず離婚。1896年には下宿の大家の娘と再婚をします。この時期から小説家として数々の作品を発表しています。

『武蔵野』『牛肉と馬鈴薯』『鎌倉夫人』(1901)、『酒中日記』『空知川の岸辺』(1902)、『運命論者』(1903)、『春の鳥』(1904)、『独歩集』(1905)、『運命』(1906)などロマン派で自然主義の作品として高く評価されます。また、独保は編集者としても活躍し、現在も続く『婦人画報』の創刊者でもあります。

国木田独歩の36年の短い人生の最後は、結核を患い明治41(1908)年2月に茅ヶ崎の南湖院へ入院し、141日の闘病の末、最期を遂げています。

若山牧水(わかやま ぼくすい)戦前日本の歌人

本 名:若山 繁(わかやま しげる)

生没年:明治18(1885)年8月24日〜昭和3(1928)年9月17日

出生地:宮崎県東臼杵群坪谷村

新宿区内に暮らした時期

明治37(1904)年9月~:牛込下戸塚町41【清致館】

明治38(1905)年10月~:大久保余丁町32【石原方】

明治39(1906)年5月~:戸塚村大字源兵衛601【北原方】

明治39(1906)年9月~:牛込弁天町20【霞北館】

明治40(1907)年9月~:牛込原町2-59【阿久津方】

明治40(1907)年12月~:牛込南榎町17【小倉方】

明治41(1908)年12月~:牛込若松町118

明治42(1909)年3月~:早稲田鶴巻町251【八雲館】

明治43(1910)年4月~:市谷柳町49【玉信館】

明治44(1911)年5月~:淀橋町大字柏木94【土屋方】

明治45(1912)年5月~:内藤新宿2-14【森本方】

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

若山牧水は宮崎県東臼杵郡(今の日向市)に医師の長男として明治18(1885)年8月に生まれます。18歳の時に号を「牧水」とし、明治37(1904)年に早稲田大学に入学し、尾上柴舟に師事します。大学では同級生に北原白秋らがおり親交を深め、学友らと雑誌『北斗』を発行します。卒業後、明治41(1908)年に処女歌集『海の声』を出版。明治43(1910)年には『別離』を発表し、同門の前田夕暮とともに歌壇に注目されます。また同年に創刊した歌誌『創作』は生涯を通し主催しました。

若山牧水は、旅や酒を愛し、自然詠の流麗な作を残した歌人です。その生涯はわずか43年と短くも、実に9,000首(未発表含む)もの多くの歌を残しています。 文才にすぐれ、短歌の他に童話や紀行文などを数多く手掛け、新聞や雑誌の歌壇選者としても広く活躍していました。また鉄道旅を好み、鉄道紀行の先駆者として随筆も残しています。

お酒は一日一升を飲むほどのお酒好きだったことから、彼の誕生日である8月24日は「愛酒の日」となっています。また牧水は、「酒仙の歌人」とも呼ばれ、お酒にまつわる歌も数多く発表しています。そんな彼の死因は肝硬変だったそうです。

歌人の俵万智氏の『牧水の恋』という書評によると、20歳そこそこの牧水は明治39年ごろ園田小枝子という女性に一目惚れし、恋に落ち5年ほど関係をもっています。しかし彼女は2人の子供がいる人妻である上、牧水の知人とも関係があり、結果的に実らぬ恋となったそうです。この牧水の恋心は「幾山河越えさり去りゆかば寂しさの果てなむ国ぞ今日も旅ゆく」や「白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ」という短歌で残っています。その後、牧水は歌人である太田喜志子と明治45(1912)年に結婚し、2女1男の子供に恵まれています。

牧水の大きなターニングポイントは26・27歳(明治44、45年)の時です。この2年の間に牧水は初恋の人、園田小枝子との別れを決意し代表作である『別離』を発表。牧水の「恋の歌」は等身大で綴ることにより好評を得ます。そのよく年、牧水の理解者でもあった父を亡くし、「文学」か「故郷に帰るべきか」を悩み、文学の道へと突き進むことを決めます。

江戸川乱歩(えどがわ らんぽ)推理作家、怪奇・恐怖小説家

本 名:平井太郎

生没年:明治27(1894)年10月21日〜昭和40(1965)年7月28日

出生地:三重県名賀郡(現・名張市)

新宿区内に暮らした時期

大正2(1913)年~大正3(1914)年4月: 喜久井町

大正3(1914)年8、9月頃~大正3(1914)年11、12月頃: 戸塚町

大正3(1914)年11、12月頃~大正4(1915)年2、3月頃: 喜久井町

大正4(1915)年2、3月頃~大正4(1915)年4月頃: 赤城下町

大正4(1915)年10月頃~大正5(1916)年1月頃: 新小川町

大正5(1916)年1月~大正5(1916)年7月: 新小川町3-19

大正10(1921)年5月~大正11(1922)年2月: 早稲田鶴巻町38

大正15(1926)年1月~昭和2(1927)年3月: 牛込筑土八幡町32

(1926年12月25日大正天皇崩御)

昭和2(1927)年3月~昭和3(1928)年3月: 戸塚町大字下戸塚62(筑陽館)

昭和3(1928)年3月: 戸塚町大字諏訪115

昭和3(1928)年4月~昭和8(1933)年4月:戸塚町大字源兵衛179(緑館)

出典:国立国会図書館「近代 日本人の肖像」より

江戸川乱歩は、大正から昭和にかけて活躍した推理作家で、日本推理作家協会の初代理事長もつとめていました。第二次世界大戦後は推理小説の分野を中心とした評論家や研究者、編集者としても活躍しました。そんな彼のペンネーム「江戸川乱歩」の由来は小説家エドガー・アラン・ポーの名前をもじったものです。また、江戸川乱歩の寄付で創設された「江戸川乱歩賞」は推理小説家の登竜門として、今でも推理小説家に大きな影響を与えています。

江戸川乱歩は、中学時代から押川春浪や黒岩涙香などの小説に親しみ、高校卒業後いったん朝鮮へと渡りますが、すぐに単身帰国し明治45(1912)年に早稲田大学予科に編入しています。その後、早稲田大学政治経済学科に進学し、卒業後、鳥羽や大阪でサラリーマンなどの職を転々とし、大正12(1923)年『二銭銅貨』を雑誌「新青年」に発表して小説家としてデビューしてから東京へ移り住みます。

乱歩の東京での足跡は、自ら「住居の移転はそれ(注:職業)よりも激しく、子供の時から現在の池袋に定住する40歳までに46回住居を変えている」(「私の履歴書」)と記すように、新宿区内だけでも11ヶ所も転居しています。

区内で最後に住んだ戸塚町大字源兵衛では、全集の印税で民間企業の合宿所だったところを買い取り、昭和3年から6年まで、「緑館」という下宿屋を経営します。さらに下宿屋の並びの小さい二階家を書斎とし、ここで『陰獣』を書いています。この二階屋について乱歩は『探偵小説四十年』に当時を振り返り「その頃の私はその窓のない部屋の万年床の中で、昼も十燭台の電灯をつけて、読んだり書いたりしていた」と回想しています。

江戸川乱歩の主な作品に『屋根裏の散歩者』『人間椅子』など奇抜な着想と科学的推理による本格推理小説や、「少年倶楽部」に連載された『怪人二十面相』などの少年ものもあり、いずれの分野でも読者から高い人気を得ていました。

現在、最後に移り住んだ東京都豊島区の立教大学の隣の邸宅は、「旧江戸川乱歩邸(大衆文化研究センター)」となり、数々の貴重な資料や書籍、書庫として利用されていた土蔵など、立教大学が管理・保存し一般公開されています。

江戸川乱歩は、「朝起きて通勤して定時まで働く」という規則正しい生活が性に合わないため、小説家になるまでの間に「14、5回、職業を転々とした」と話しています。乱歩が経験した仕事は職種も業界もさまざまで、鳥羽造船所電機部の庶務課で社内誌「日和(にちわ)」の編集や東京都文京区の団子坂で弟2人と古書店「三人書房」の経営。ラーメン屋台の経営や下宿屋「緑館」の経営。このほか貿易会社社員、タイプライターのセールスマン、漫画雑誌の編集者、役所職員、新聞記者、新聞広告部員、ポマード製造所の支配人、弁護士事務所の手伝いなど数々の仕事を経験したそうです。このような転職癖は、朝寝坊で飽き性、サボり癖の性格も関係していたようです。

また、江戸川乱歩は小さいころから人が嫌いで、学校にもあまり行っていませんでした。自分でも「厭人癖」「孤独癖」と言っているとおり、人付き合いが苦手で内にこもりがちな性格だったようです。

この「人嫌い」な乱歩は、50歳近くまで続きますが、戦争を機に一転して人好きに転じます。「実に恐るべき変化であった」と自ら語るほど、乱歩はすっかり人嫌いを克服したようです。

しかし、飽き性はその後も続き、小説家として軌道に乗った後も、乱歩は長編小説の構想をまとめるのが苦手で、見切り発車で連載をはじめては行き詰まって休載することもしばしばあったとききます。